musiques algériennes

Publié le 11 Décembre 2007

La musique algérienne est constituée d'une riche diversité de styles et de répertoires musicaux. L'Asri (la musique moderne citadine), le Charqi (chanson de variétés d'inspiration orientale), le chaâbi (musique citadine), l'Andalou et ses Noubats, le chant bédouin, l'Achwwiq kabyle, l'Ahellil de Timimoun, le Tindé de l'Ahaggar, sans parler du raï oranais qui a déferlé sur l'Algérie, et sur le monde dans les années 90. Ces musique constituent quelques uns des genres de musique pratiqués collectivement ou en soliste, en Algérie. Sur le plan musical, l'Algérie est réputée pour posséder un riche répertoire. On y retrouve : la musique arabo-andalouse, le raï, le Chaâbi, la musique kabyle, la musique gnawa et plus récemment le rock, ou le rap déclinant par par la richesse linguistique (arabe classique, arabe algérien, et langues berbères (kabyle, chaoui, touareg, ...).

La chance de l'Algérie, contrairement au Maroc par exemple est d'avoir pu assurer un développement musical fort grâce à une multitude de studios d'enregistrement mais aussi grâce à une bonne implantation de l'industrie discographique dans les villes principales du pays depuis la colonisation. De jeunes talents sont régulièrement révélés à l'occasion de fêtes de mariage ou de tours de chant dans des cabarets. Là, ils sont susceptibles d'être repérés par des producteurs, sinon, comme en France, ils présentent leurs maquettes aux maisons de production. Ce sont parfois des histoires de rencontres et de coups de cœur du public et des média qui propulse ces artistes.

Avant, certainement, toutes les autres régions d'Algérie, la wilaya de Relizane peut se vanter d'avoir donné naissance à une pléiade de poètes remarquables dont les œuvres ont marqué l'histoire du malhoun.

De ce creuset de populations (Zenatiens et Hilaliens principalement) et de cultures (citadine et bédouine, savante et populaire), qu'était, depuis toujours, la vallée du Chélif, l'histoire mouvementée du pays, a fait son théâtre des opérations : luttes dynastiques (Abdelouadites, Beni Zian et Toudjines), appétits impériaux (Mérinides, Saadiens et Alaouites), révoltes contre le pouvoir central (Mhal) et croisades (Espagnoles).

Mais les poètes populaires, comme s'ils répugnaient à conserver la mémoire des combats fratricides, n'ont célébré, pour l'édification de la postérité, que les luttes engagées contre l'étranger pour l'indépendance soit de la tribu ou de la confédération soit, plus largement, du pays lui-même.

Les premiers poètes connus de la région sont Ali Kora des Souids et son élève Larbi Ben Hammadi des 'Akkerma. Ali Kora est célèbre pour avoir chanté son amour pour sa contribule El-Alia que la tribu avait marié à un autre et cherchait à soustraire à l'assiduité du pauvre Ali. L'idylle amoureuse de Ali Kora et El-'Alia est aussi célèbre dans la tradition du melhoun au Maghreb que la légende de Majnoun Leïla dans la tradition arabe. Mais il semblerait que Ali Kora se soit limité à composer de la poésie lyrique légère, uniquement, et quand il parle de guerre, ce n'est, souvent, que sous la forme d'allusions à la fuite de la tribu poursuivie par le bey.

Quant à Larbi Ben Hammadi, son élève, il était certainement contemporain, au 17è siècle, de Sidi Lakhdar Ben Khlouf, le doyen des poètes qui disait ne reconnaître que deux poètes à son époque : Ben Hammadi et Ben Rahho des Oulhasa.

Après les révoltes de 1863, de 1971 et de 1881, et avec l'expansion de la colonisation de peuplement, apparaissent dans les bourgs coloniaux et les villes de l'Ouest algérien des chanteurs et des chanteuses qui développent les différents rythmes musicaux de la chanson traditionnelle. Mais ils y incluent des thématiques et surtout un langage syncrétique qui empruntent aux formules proverbiales et aux clichés poétiques qui s'échangent dans les situations particulières et plus nettement à la langue de tous les jours.

Les cafés d'Alger étaient à cette époque des lieux de prédilection où l’on pouvait, tout en prenant un verre de thé à la menthe ou un café préparé sur la braise, écouter à volonté et journellement de la musique citadine. Le café Malakoff à Alger en était un exemple parfait de ces lieux de culture et de raffinement d’où émanait un savoir musical de haute facture. Mohamed Sfindja, pour ne citer que ce chanteur arabo-andalou, mort en 1908, se produisait assidûment dans ce café et chantait à profusion la nouba (les théâtres étaient sous contrôle colonial et interdisaient à cette époque toute expression algérienne)[2].

A côté de cela se greffait un genre musical plus profane et plus satirique. Les comiques troupiers chantaient les mélodies à la mode et les refrains faciles. Sur un air de fox trot on chantait Matgoulch le mamak (ne le dit pas à ta mère). Ce genre perdure ensuite sous l'impulsion de d'Edmond Nathan Yafil (1874-1928). Allalou (Selali Ali pour l'état-civil) s'était illustré dans des chansonnettes comme l'Adjudant Messaoud Bidoun, le chat de Rozita et Ennas el Khoul habouni (tous les gens m'aiment), dans les années 1920-1922.

En 1935, le film égyptien La Rose blanche, dans lequel le chanteur Mohammed Abdelwahab figure comme une vedette incontestable, tient l’affiche pendant plusieurs mois dans les grands centres urbains en Algérie. Du coup, la chanson nouvelle du Caire supplante l’engouement pour les répertoires locaux. Arabe et moderniste, la musique du Moyen-Orient, notamment propagée par la firme discographique libanaise Baïdaphone, fait à ce moment-là une percée spectaculaire. Très vite, elle constitue un véritable danger pour l’administration coloniale qui y voit les germes d’un nationalisme exacerbé. Lors d’une conférence en février 1937, le bachagha Smati s’insurge, considérant cette musique comme une " forme de propagande antifrançaise d’autant plus dangereuse qu’elle s’exerce sur un terrain neuf et par des moyens insidieux. Je veux parler de la propagande par le disque en faveur des idées nationalistes et panarabes d’importation orientale [3].

Entre la promotion de l’identité arabo-musulmane et la nouvelle création musicale, les artistes vont de plus en plus s’intégrer dans le réseau de la production moderne de la musique. Ainsi, Cheikh Hammada va réaliser en 1930 un disque chez Gramophone à Berlin (où il rencontra le grand compositeur égyptien Mohammed Abdelwahab) avant d’enregistrer avec Abdelkader ElKhaldi à Paris, chez Pathé-Marconi, en 1938. Cette même année, on dénombre 80.901 postes récepteurs radio déclarés en Algérie dont 2966 pour les indigènes, qui peuvent suivre, dès 1935, les concerts de musique arabe transmis en direct par Radio-Alger[4].

La modernisation de la musique algérienne touche essentiellement la composition orchestrale, influencée par la nouvelle chanson égyptienne. La musique occidentale, de plus en plus présente, marque aussi de son empreinte cette rénovation musicale algérienne. Maurice Chevalier, Édith Piaf, Luis Mariano, Tino Rossi ou Joséphine Baker sont loin d’être des inconnus pour les jeunes mélomanes indigènes. Le piano(riental) devient même un des instruments de musique à la mode chez les musiciens de cette nouvelle génération, tandis que l’accordéon impose petit à petit ses sonorités aux oreilles de la jeunesse oranaise[5].

Genres musicaux

Musique arabo-andalouse ou musique classique algérienne

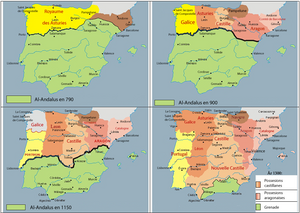

Implantée par les Andalous exilés en Afrique du Nord après la chute de l’ultime royaume de Grenade, en 1492, la musique arabo-andalouse a été préservée au Maroc, en Tunisie, en Libye et en Algérie, dans des villes promues au rang de véritables cités-conservatoires, comme Alger, Constantine, Blida[6], Bedjaïa et Tlemcen[7]. Cette dernière, qui fut la capitale politique et économique de la puissante dynastie des Zyanides (1235-1555), a su sauvegarder les richesses culturelles et artistiques qui témoignent de cette brillante civilisation.

Selon la monographie de la ville de Tlemcen, cette dernière est la capitale de la musique arabo-andalouse en Algérie et est le berceau de grands artistes...

La musique arabo-andalouse est la musique savante de référence algérienne, elle est codifiées et se transmet de maître à élève et exige le maintient d'un respect d'un ensemble de règles musicales. Il s'agit d'une musique modale, c'est-à-dire organisée sur base d'un ensemble de modes dont chacun impose une échelle, une hiérarchie de notes définie par Henri Lecomte comme un «ensemble de connotations sociales et émotives», autrement dit qu'à chaque mode correspond un sentiment ou une humeur particulière. Ces musiques sont héritières de la riche histoire de l'Andalousie musulmane.

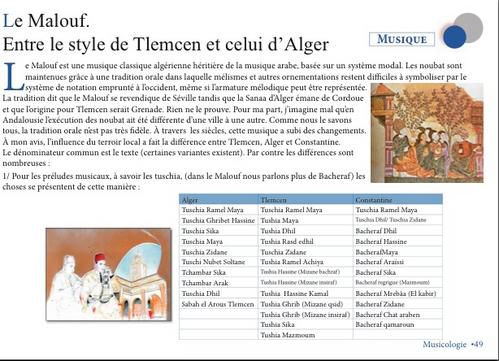

La musique classique arabo-andalouse, d'expression arabe (classique), est présente en Algérie, à travers trois importantes écoles : le gharnati de Tlemcen qui se revendique de Grenade, le çan'a d'Alger qui se revendique de Cordoue et le Malouf de Constantine qui se revendique de Séville. Ces écoles pratiquent cette musique avec ses propres nuances. Le genre populaire qui dérive du malouf Constantinois est le "mahjouz".

Ces deux anciennes écoles de musique arabo-andalouse co-existent en Algérie. Celle de Tlemcen et de Constantine. L'école d'Alger ne fut fondé que tardivement sous l'influence de l'école de Tlemcen qui est également le berceau du hawzi, qui découle de la musique.

/http%3A%2F%2Fea.img.v4.skyrock.net%2Fea0%2Fleila-benmrah%2Fpics%2F1982124525_1.jpg)

Les modes de la musique andalouse algérienne

Les différents mouvements qui la composent et qui vont en s'accélérant, sont les suivants :

-

Daira : Pièce vocale de rythme libre exécutée à l’unisson strict.

-

Mestekhber : Prélude instrumental de rythme libre, exécuté à l’unisson.

-

Touchya : Pièce instrumentale servant d’ouverture, composée sur un rythme binaire ou quaternaire (2/4; 4/4).

-

Mçedder : Pièce vocale et instrumentale la plus importante de la Nouba, jouée sur un rythme 4/4.

-

Btayhi : Deuxième pièce vocale et instrumentale, construite sur le même rythme que le Mçedder (4/4 moins lent).

-

Derdj : Mouvement vocal et instrumental construit sur un rythme binaire, plus accéléré que les deux précédentes pièces.

-

Touchiat el inçirafate : Pièce instrumentale annonçant une partie accélérée et vive, construite sur un rythme ternaire.

-

Inçiraf : Mouvement vocal et instrumental à rythme ternaire (5/8).

-

Khlass : Ultime pièce chantée de la Nouba, il est exécuté sur un rythme alerte et dansant (6/8).

-

Touchiat el Kamal : c’est une pièce instrumentale construite sur un rythme binaire ou quaternaire.

Il serait fastidieux de citer ceux qui ont contribué ou contribuent encore à la préservation, à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine séculaire. Mais quelques noms prestigieux se démarquent dans le carrousel musical des noubate.

Les grands maîtres de cette musique se nomment : Mohamed Ben Teffahi, Cheikh Larbi Bensari, son fils Redouane Bensari, Abdelkrim Dali, Dahmane Ben Achour, Cheikha Tetma, Fadhéla Dziria, El Hadj Ghaffour, Mohamed Khaznadji, Saddek el Bedjaoui, Sid Ahmed Serri, Mohamed Sfindja, Bachir Zerrouki, Mahieddine Bachtarzi.

Politique culturelle

Les points faibles de la politiques culturelle ménée pour cette musique est éloquent:

Bien que les émissions en langue arabe de Radio-Algérie accomplissent de gros efforts pour remettre la musique classique à honneur, la diffuser et la faire aimer davantage, il est regrettable de constater que c'est insuffisant. L’ENTV diffuse des programmations musicales andalouses à des heures inaccessibles aux téléspectateurs : 2h, 4h ou 7h du matin !

Des municipalités ont mis sur place des classes de musique arabe à l'école municipale de Tlemcen et au Conservatoire d'Alger. Il est également constaté que le patrimoine est valorisé exclusivement par le biais d'associations qui ne reçoivent aucun subside !

Un gigantesque effort de rassemblement et d'enregistrements est également à entreprendre, ce qui nécessite d'importants budgets.

Si des meilleures conditions pouvaient être réunies, de jeunes auteurs modernes puisant aux sources vivifiantes de la musique arabo-andalouse et appris les techniques nouvelles dans l'esprit des valeurs du respect du passé pourront construire la musique du futur, sans erreur, sans plagiat, les oeuvres de Mossili et de Ziriab.

Hawzi

Malouf

El Hadj Mohamed Tahar Fergani, Cheikh Raymond, Abdelmoumène Bentobal, Taoufik Bestandji.

Voici, tiré du livre de Maya Saïdani La musique du Constantinois, Editions Casbah, un tableau qui reprend les interprètes majeurs et maîtres du Malouf, nés entre 1810 et 1957.

| Nom et prénom | Année de naissance | Année de mort | Âge à la mort | Principaux instruments joués |

| Benm'sabah H'mida | 1810 | 1905 | 95 | |

| Benkurat | 1824 | 1907 | 83 | Alto |

| Maluk | 1830 | 1914 | 84 | |

| Nabet Y. | 1830 | 1893 | 63 | Ud arbi |

| Bestandji Ahmed | 1875 | 1946 | 71 | Ud arbi |

| Belkartoussa Tahar | 1881 | 1946 | 65 | Flûte |

| Fergani Hamou | 1884 | 1971 | 87 | Ud arbi |

| Karabaghli Baba Abid | 1886 | 1956 | 70 | Flûte |

| Bestandji Abdelkrim | 1886 | 1940 | 54 | Ud arbi |

| Bouhouala Omar | 1889 | 1978 | 89 | Darbouka |

| Bentobal Allaoua | 1892 | 1969 | 77 | Darbouka |

| Belamri | 1893 | 1966 | 73 | Darbuka |

| Ali Khdja H'Souna | 1896 | 1971 | 75 | Darbuka |

| Lachhab M'Hamad, dit Omar Chaqlab | 1902 | 1942 | 40 | |

| Bendjelloul Mohamed | 1902 | 1980 | 78 | |

| Ammouchi Brahim | 1903 | 1990 | 87 | Mandoline |

| Berrachi Maamar | 1904 | 1989 | 85 | Darbuka |

| Toumi Abdelkader | 1906 | 2005 | 99 | Alto |

| 1912 | 1961 | 49 | Ud arbi | |

| Fergani Zwawi | 1913 | 1995 | 82 | Ud arbi |

| Benlabdjaoui Abdelhamid | 1914 | 1978 | 64 | Tar |

| Ghenassia Sylvain | 1914 | ? | | Alto |

| 1927 | | | Flûte | |

| 1928 | 2004 | 76 | Ud arbi | |

| 1928 | | | Tous | |

| Fergani Salim | 1953 | | | Ud arbi |

| Sammar Mustapha | 1953 | | | Ud arbi |

| Zaarour Chérif | 1954 | | | Flûte et guitare |

| Bouda Kamel | 1957 | | | Alto |

Aroubi

Genre musical populaire apparenté à la musique classique, le aroubi est surtout algérois et blidéen. C'est un style originaire du Sahel qui se complète souvent par lui-même, et qui se perfectionne en faisant tout au long de la qacideh caractéristique de l'art vocal arabe. Le couplet est chanté avec l'istikhbar (prélude vocal et instrumental du répertoire citadin, mélodie qui rappelle les souvenirs délicieux d'une nuit d'amour et de folie ravie à la course insensée du temps). L'aroubi présente également quelques similitudes avec le flamenco.

Chaâbi algérois

Ce genre musical né dans la casbah, mêle avec justesse instruments orientaux à d’autres venus d’Occident. Le chaâbi prend naissance au début du XXe siècle et constitue le versant rugueux de la musique savante issue de la culture arabo-andalouse médiévale. Les chants du chaâbi, portés par l’idiome algérois ou berbère, se nourrissent de poésies anciennes mais aussi de textes originaux très souvent actuels.

Le raï est un mouvement musical apparu dans les années 70 en Algérie, et devient rapidement la musique populaire dominante parmi les jeunes du Maghreb. Il s'inspire de diverses sources : le rock, les musiques orientales et rurales.

C'est depuis les années 80 que le raï va véritablement être catapulté au rang de musique nationale avec l'arrivée de nouveaux chanteurs, les Chebs (« jeune », féminin cheba) : Cheb Hasni, Cheba Fadila (You Are Mine, 1988), Cheb Khaled (Kutche, 1989), Cheb Mami (Let Me Rai, 1990), Cheb Sahraoui, Cheba Zahouania, Cheb Kader(From Oran to Paris), Abdel Ali Slimani, Ahmed Saber (de son vrai nom Benaceur Baghdadi) , Bouchnak Brothers, ou plus récemment Cheb Najim, etc. Il existe également des groupes comme Raïna Raï(Hagda, Zina), très populaire en Algérie, qui colore ses morceaux avec d'autres genres musicaux. Il existe également plusieurs artistes féminines de raï (qui viennent souvent de Meddahates) telles que Zahouania ou Fadela.

Musique kabyle

Style traditionnel de la Kabylie dérive essentiellement de l'achewiq.

Musique Staïfi

La 3éme musique populaire de fête d'Algérie est, certainement, le "staifi" après le "Rai" et le "Kabyle". Basée sur le rythme "zendari" rythme originaire de Constantine et aussi sur un accompagnement présent du clavier, cette musique est aujourd'hui très présente dans toutes les fêtes maghrébines. Les premiers furent Samir Staifi, Bekhachi El Khier, Djamel, Nordine, Bentoumi Mohamed et d'autres.

Musique chaouie

Style traditionnel berbère de la région des Aurès, d'expression chaouie et arabe. Elle dérivent des traditionnels Rahabas, groupement d'homme dansant face à face en entonnant des chants polyphoniques accompagnés de gasbas et de bendirs. A noter que le rythme particulier de cet instrument chez les Chaouis se retrouvent dans quasiment toute les chansons auressiennes.

Musique gnawa

Style traditionnel du sud algérien mais aussi et principalement du Maroc, d'expression tergui et arabe (dialectal). Il s'agit d'une musique ancestrale importée de l'Afrique noire vers le Maghreb pratiquée principalement par les musiciens de confréries gnawa, influencée, entre autres, par le Tindé (style de l'extrême-Sud algérien), l'Ahellil (Timimoun), Le Diwan de Biskra

Musique orientale

Principaux interprêtes : Fella Ababsa, Warda Al Jazairia ainsi que Salim Hallali à la voix bien oriental mais qui chante aussi sous différents autres styles populaires.

Varietés occidentales

Principaux interprêtes : Baaziz, Hocine Lasnami, Triana d'Alger.

Musiciens et groupes de jazz

Kheireddine M'Kachiche, Youcef Boukella, Fouzi Abed, Aminoss, Aziz Djemmame, Nadjib Gam, Fouzi, Hmaidi, Djamel Laroussi (guitare), Yacine Malek, Mohamed Mazouni, Mohamed Rouane, Azzedine, Tebibel (piano), Smail Benhouhou (piano), Menia Nacer (batterie), Karim Ziad (batterie), Sinoudj, Madar, Malik Hannouche, Fayçal Salhi, Amar Sundy, Haffyd H (guitariste chanteur), Bendeddouche mohamed (batteur), Bendimered samir (piano), Mostéfa Aribi (piano classique et Jazz), Kheireddine Kati, Farid Mssili (guitare), Hamza Besbas (flute sax), Younes Kati (batterie percussion), Aissa Belkadi (Guitare)

C'est sous l'influence des Rolling Stones, des Pink Floyd, ou encore de Johnny Hallyday, que le rock nait en Algérie à la fin des années 1970. Un groupe connu immédiatement un énorme succès, il s'agit de T34, nommé ainsi car ces derniers répétaient dans la chambre 34 du bâtiment T d'une des cités universitaires d'Alger (à Ben Aknoun).

La scène rock révéla également d'autres artistes comme Moh KG-2, ou Jimmy Oihidblues et de reggae. C'est dans les universités algériennes que continuaient à se reveler de nouveaux groupes de rock, et au milieu des années 90, un rock plus dur commençait à apparaitre en Algérie : le death metal, avec pour figure de proue le groupe Litham. Au début des années 2000, avec le retour à la mode de la musique gnawa, un nouveau style apparait : le rock-gnawi, mêlant guitare électrique, guitare basse et kerkabou. Le sarahoui est un style de le rock originaire de Sétif, dans l’est du pays.

Principaux rockeurs et groupes de rock en Algérie : Hamid Baroudi, D'zaïr, Index, Djamel Laroussi, Jimmy Oihid, Litham, Djezma, Moh KG-2, T34, Abranis (Kabylie).

Le rap est né en Algérie en 1985 avec un premier titre enregistré par Hamidou : Jawla Fe Lil.

Une première compilation est éditée en France sous le titre d'Algerap, qui fait que rapidement deux groupes vont s'exporter à l'étranger dès 1999, il s'agit de MBS et Intik, mais connaissent que peu de succès auprès d'un public qui ne comprend que très mal leur paroles (en arabe algérien).

Principaux rappeurs et groupes de rap en Algérie : Double Kanon, T.O.X., Hamma, Intik, Alerte, K2C, La Familla, Mamooth, MBS (Micro brise le silence), Naïli, Harage, Apoca, Talismen, Ntaground, Abrazax, K'zed.

La chanson de l'immigration

Si Marseille ou Paris étaient depuis la colonisation des lieux de production incontournables pour les musiques maghrébines, la France s'en désintéresse après l'indépendance de l'Algérie. On continue cependant de diffuser dans les années 70 cette musique notament dans les cafés communautaire de Barbès ou Mautbert-Mutualité.

Le festival "Origines contrôlées", un festival qui a eu lieu à Toulouse du 26 novembre au 3 décembre 2005, a invité le public à redécouvrir l'histoire de la chanson dans l'immigration, sollicitant la mémoire collective. L'organisateur, l'association Tactikollectif, développe un travail de réappropriation de l'histoire culturelle, sociale et politique de l'immigration, amorcé suite à une recherche locale sur la "mémoire coloniale" menée en 2003 avec l'Association pour la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine (Achac). Cette étude, qui révèle une connaissance de l'histoire de l'immigration faible et virtuelle, sans repères chronologiques stables, constate aussi que "la mémoire intrafamiliale ne peut remplacer à elle seule l'absence de transmission institutionnelle de l'histoire"[17].

De nouvelles générations de musiques des fils de l'immigration

La scène musicale française est aujourd'hui plurielle et tient compte des origines. Depuis la naissance des radios libres, on se dirige vers une écoute massive des musiques du monde et celle des musiques de l'immigration...Certains deviendront des standards connus comme Ya Rayah de Dahmane El Harrachi ou Yal Menfi (l'exilé) d'Akli Yatyatène et repris par Rachid Taha... C'est une reprise en arabe dialectal d'un vieux chant d'exil kabyle composé au lendemain de l'insurrection de 1871 et du verdict sans appel : la déportation en Nouvelle-Calédonie de la plupart des meneurs. "Yal Menfi" évoque les souffrances endurées par les immigrés algériens de toutes les époques.

Parmi les nouvelles musiques qui surgissent au quotidien dans le contexte de la world music, beaucoup naissent dans les grandes villes européennes et ne sont plus réellement des musiques issues de la tradition et ne proviennent plus du pays d'origine.

Elles naissent des musiciens, non plus issus de l'immigration mais de citoyens à part entière que l'on peut croiser au quotidien à Paris, Bruxelles, Amsterdam ou Londres. Ces musiques modernes ne sont pas nécessairement les produits fabriqués clé sur porte par un marketing world music qui cherche de toute évidence le profit exotique et allochtone à tout prix.

Quoi qu'en pensent certains «puristes», elles éclosent au sein de communautés vivant dans nos grandes villes et elles sont souvent le fruit de métissages, rencontres, échanges, partages, typiques et significatifs de nos villes. Des artistes algériens issus de la diaspora rencontrent un succès en Europe comme Idir, Djura ou encore Souad Massi lors des Victoires de la musique en 2006 pour son troisième album.

Instruments de musique traditionnels

- Bendir : instrument de musique à percussion faisant partie des membranophones très répandu en Afrique du nord, où une peau, généralement de chèvre.

- le Riqq : instrument de musique de percussion. C'est un tambourin muni de cymbales qui présente la particularité d'être joué à deux mains : les deux mains servent à la fois à tenir et à frapper le tambourin et les cymbales.

Cordes pincées

À vent

- flûte Nay

La musique et la propriété intellectuelle en Algérie

En Algérie, comme dans la plupart des pays du monde arabe, la réglementation de la propriété intellectuelle est une règlementation encore récente et peu appliquée. Depuis toujours et jusqu’au XXème siècle, les droits d’auteur et créateur étaient inconnus. Un auteur pouvait par exemple confier la reproduction de son oeuvre à plusieurs copistes en même temps et le possesseur d'une oeuvre pouvait en disposer comme bon lui semblait. Il pouvait y incorporer des ajouts et même en modifier le contenu et proposer la nouvelle version à la vente pour son propre compte.

Encore aujourd'hui, dans le domaine de la musique, un produit piraté est vendu en toute légitimité, ce qui cause de grands torts à la qualité musicale et aux artistes algériens. Elle est à elle seule responsable de la perte de vitesse de l'industrie discographique nationale. Le cauchemar des artistes reste le piratage qui sape sérieusement la carrière des musiciens. Remarquons, parallèlement que l'effondrement des prix des techologies modernes (disques et graveurs, internet) donne la possibilité aux particuliers par exemple de télécharger directement en MP3 ce dont ils ont besoin. Les réseaux existent et les logiciels ou sites de téléchargement sont connus par tous les internautes.

Notes et références de l'article

- ↑ Reda Cadi in La Tribune, 2006 La diversité de la musique algérienne rend difficile sa définition et ce, malgré l'authenticité caractérisant la majorité des genres et styles musicaux algériens, selon la musicologue Maya Saïdani...L'abondance et la multitude des textes et des mélodies dans le patrimoine algérien ainsi que le manque de recherches et d'études dans le domaine s'ajoutent à cette diversité pour compliquer la tâche des quelques chercheurs qui essayent d'y voir clair et de cerner la problématique.

- ↑ Ces cafés d’antan où l’on servait aussi de la musique par M. Belarbi

- ↑ [http://laconscience.canalblog.com/archives/musiques___artistes/index.html extrait de extrait de "Le Rai" par Bouziane Daoudi, Editions Librio (www.librio.net)</li>

- ↑ Blida n’est pas en reste dans le contexte du bouillonnement culturel car à l’instar des autres lieux à musique, il existait jadis un café situé à la place Ettoute où l'on pouvait s’y rassembler à défaut d’un véritable espace culturel. On n'y jouait pas de la musique mais c'était un espace de parole où les habitués avaient droit aux potins des artistes de la ville.</li>

Djmawi Africa - "Aïcha Kandicha" (Version algérienne)

Bibliographie

- YAFIL E. 1904 : Ensemble de chants et mélodies andalouses. Alger.

- ROUANET J. 1920 : La musique arabe dans le Maghreb T.V. Encyclopédie de la Musique. éd. DELAGRAVE.

- AL FARABI, abu naçr : kitab el mûsiqa al-kabir (grand traité de la musique). Le Caire 1967. Trad. Intégrale en Français par R. d’Erlanger in La Musique Arabe, T.1 et II Paris 1930 - 1935.

- JARGY S. 1977 : La musique arabe. Collect. Que sais-je. Presses Universitaires de France

- GUETTAT M. 1980 : La musique classique du Maghreb. Ed. Simbad. Paris

- SALVADOR-DANIEL F. 1986 : Musique et Instruments de musique du Maghreb. La boite à documents.

- BOUZAR-KASBADJI N. 1988 : L’émergence artistique algérienne au XX° siècle. Office des Publications Universitaires. Alger.

- SERRI Sid Ahmed 1997. : Chants andalous, Alger.

- La Chanson de l’exil ; les voix natales (1939-1969), Rachid Mokhtari, Alger, Casbah Éditions, 2001

- Chants kabyles de la guerre d’indépendance, Mehenna Mahfoufi, Éditions Séguier, 2002.

- Les grands maîtres algériens du cha’bi et du hawzi, diwan arabe-kabyle, textes transcrits, traduits et annotés sous la direction de Rachid Aous, Éditions El Ouns/Unesco, Paris, 1996.

- Bezza Mazouzi La musique algérienne et la question raï, Richard-Masse, Paris, 1990.

- Ambroise Queffélec, Le français en Algérie: Lexique et dynamique des langues, Agence universitaire de la francophonie, publi&e

/image%2F1043068%2F20190307%2Fob_c9e249_lnolno-last-night-in-orient-le-log.png)

/image%2F1043068%2F20190613%2Fob_027ab2_last-night-in-orient-1.png)